石墨炔基复合材料界面结构调控取得新进展

碳是人类接触最早的元素之一,而碳科学的飞速发展已经广泛且深刻地影响到了诸多学科和技术领域。碳原子具有多种杂化形式(sp3、sp2和sp),能够形成具有不同结构和性质的碳同素异形体。自然界中主要存在sp3杂化的金刚石和sp2杂化的石墨两种杂化态的同素异形体。2010年,研究人员首次合成了具有sp杂化、独特二维平面结构、高度共轭、规则有序孔结构的石墨炔(GDY)材料,并迅速引起科研人员的广泛关注,成为当前碳材料研究的前沿。

石墨炔复合材料,因其界面相互作用能调节界面局域电子结构,表现出更高的催化活性或选择性,在储能、电化学、光催化、电子学等领域表现出极大的潜在应用价值。当前大多数催化剂的设计均是显著提高了催化剂的活性位点数量或活性位点接触面积,增加本征活性位点类型的策略还较少报道。在分子界面处引入化学键已经被证明是一种能够促进界面电荷转移、优化吉布斯自由能,进而加速反应动力学过程的有效手段。因此,通过合理的构建界面化学键来创建新的本征活性位点,进而调控活性材料的催化活性可能是十分有效方法。

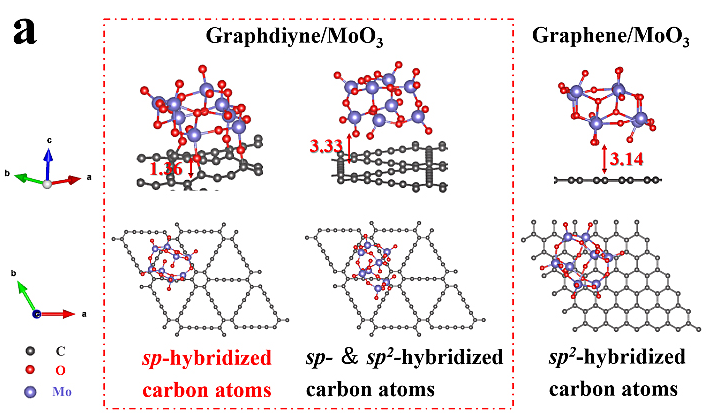

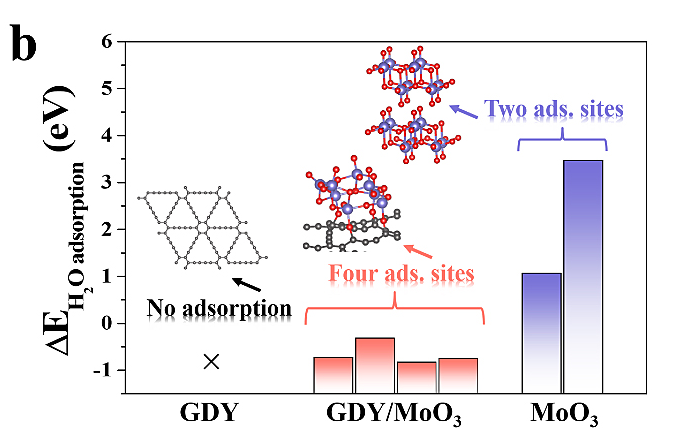

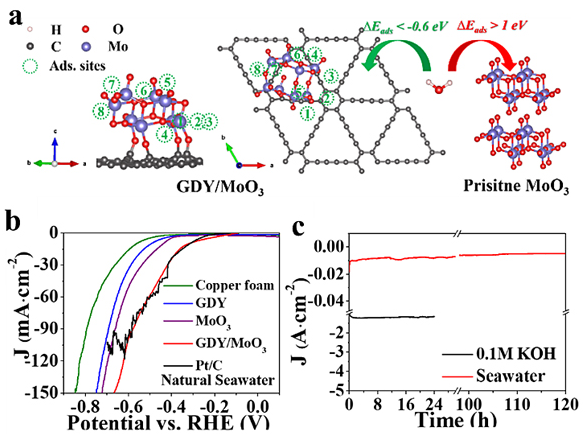

近日,华中师范大学环境与应用化学研究所郭彦炳(点击查看介绍)课题组通过精准界面调控制备出具有界面“sp杂化C-O-Mo键”的三维自支撑石墨炔/氧化钼(GDY/MoO3)复合材料,并实现了在大电流密度析氢领域的应用。该工作首先通过DFT理论计算预测只有GDY与氧化钼MoO3之间才能以“sp杂化C-O-Mo键”的形式形成化学键(石墨烯不能与MoO3形成化学键),且该化学键的形成有助于石墨炔/氧化钼(GDY/MoO3)吸附更多的水分子(图1)。然后通过原位生长法,在三维自支撑基底泡沫铜上成功制备了具有sp杂化C-O-Mo键的GDY/MoO3电催化剂,通过拉曼(Raman)、X射线光电子能谱(XPS)和X射线近边吸收光谱(XANES)对GDY/MoO3进行结构形貌表征(图2),结果表明MoO3以平均粒径3.45 nm的纳米颗粒负载在GDY表面,且GDY中sp杂化形式的C原子与MoO3形成了化学键(C-O-Mo键),与DFT计算结果一致。

图1. (a) GDY/MoO3和Graphene/MoO3优化后原子结构;(b) GDY、GDY/MoO3、MoO3的水分子吸附能

图2. GDY / MoO3的合成和界面结构表征

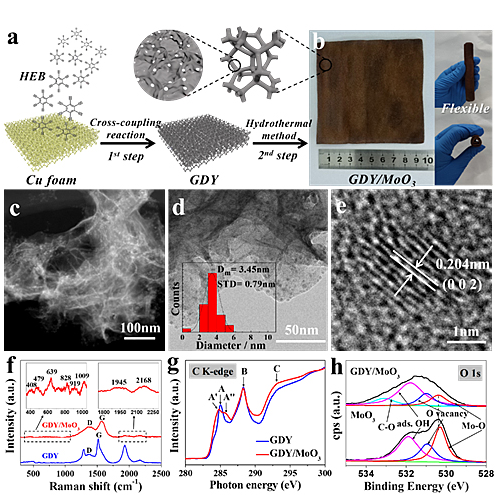

基于GDY/MoO3的结构表征和界面结构研究,将其用于大电流析氢反应和海水析氢。进一步研究表明,“界面sp杂化C-O-Mo键”的成功构建使MoO3具有了新的本征催化活性位点(非氧空位活性位点),极大提高了析氢活性位点的数量(是纯MoO3的8倍),同时它还促进了电荷转移(是纯MoO3的25倍)和H2O分子的解离过程。这种界面结构(sp杂化C-O-Mo键)的构建使GDY/MoO3实现了大电流密度析氢(≥1.2 A cm-2),并在碱性电解质和天然海水中展现出良好的析氢稳定性(图3),该研究为析氢电催化剂工业化大规模应用提供了借鉴和迈出了坚实的一步。

图3. (a) H2O分子在GDY/MoO3-Vo和纯MoO3上吸附位置示意图;(b) 样品在0.1M KOH溶液中的极化曲线;(c) GDY / MoO3在0.1 M KOH和天然海水中的时间-电流曲线

该成果发表在化学领域著名学术期刊Journal of the American Chemical Society。硕士生姚远和博士生朱玉华为本论文第一作者,郭彦炳教授和罗竹副教授为通讯作者。

来源:X-MOL