多维光谱追踪光合细菌的光能转换机理

光合作用起源于三百万年前,其能量转换反应的第一步是在一个很小的结构单元—反应中心中进行的。反应产物具有较高的化学能,驱动着后续化学反应的发生。通过这些反应,光能被储存于能量物质如糖类等化合物中。经过数百万年的进化,光合作用已成了地球生命活动的主要能量来源。理解光合作用的工作机制和设计原理,对于发展新型的人工光合作用系统、实现碳中和的目标都有着十分重要的意义。

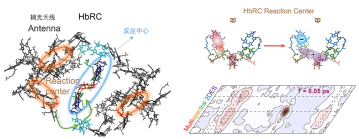

图1. 日光杆菌反应中心能量转移和电荷分离过程。

日光杆菌(Heliobacteria)是一种光合作用细菌。它的反应中心结构被认为最接近于原始反应中心。近期,密西根大学的Jennifer Ogilvie团队和亚利桑那州立大学的Kevin Redding团队对该细菌的光合作用第一步能量转换过程,即电荷分离过程进行了研究。利用团队发明的多光谱二维光谱装置,清晰地揭示了光化学转换机理。此发现从功能角度为理解反应中心的进化和结构设计提供了有用的信息。相关工作发表于Nature Communications, 文章第一作者宋寅教授,原为密歇根大学助理研究员,现任职于北京理工大学光电学院。

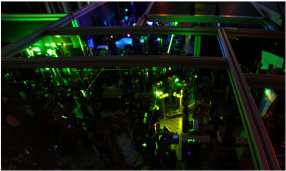

图2. 多维光谱实验平台

图3. 二维光谱探测日光杆菌反应中心的电荷分离机理。左)77K,T = 0 ps实验二维光谱图谱;右)实验和理论模拟对比。

光合作用系统包括捕光天线和反应中心。前者由色素分子组成,它吸收太阳光,并且把能量传递给反应中心。在反应中心中,得到光能的高能量的分子把一个电子传递给处于基态的另一个分子,这个过程叫做电荷分离过程。生成的带正电荷和负电荷的两个分子形成一个“复合物”(即处在电荷分离态)。该复合物拥有较高的化学能,将驱动后续化学反应的发生。能量转移和电荷分离过程发生在飞秒时间尺度,即10-15秒,是眨眼所需时间的1014分之一。这个超快的过程是光合作用领域研究的热点,对于设计光伏电池和人造光合作用系统有着重要的借鉴意义。

日光杆菌是研究反应中心电荷分离的最佳模型之一。与其他反应中心不同的是,日光杆菌的反应中心由两类分子组成,即Chlorophyll(A0)和Bacteriachlorophyll(Acc和P800)(绝大多数反应中心只有一类分子组成)。这两类分子的吸收峰不同,可在超快光谱中识别。因此,可通过观察光谱的变化来探测反应中心中的能量和电荷转移的过程。之前研究日光杆菌的一个难点是其晶体结构还未被解析。近期,本工作的合作单位亚利桑那州立大学的Kevin Redding课题组解析了日光杆菌反应中心的晶体结构,为此研究打下了重要的基础。

该项研究的另一个难点在于反应中心和捕光天线无法分离,且两者的光谱信号在时域和频域上都有重叠。针对该难题,Ogilvie团队首先利用自行发明的超快多维光谱装置将反应中心的动力学过程展示在了一个三维的图谱中(图3),即一个拥有激发波长、检测波长和时间(T)的三维图谱。为定量地解析动力学过程,Ogilvie团队的宋寅教授引入寿命密度分析方法(lifetime density analysis),成功分离了从皮秒到纳秒各个时间窗口的电荷分离过程。依据该信息,建立了多个可能的动力学模型,并利用全局目标拟合(global-target analysis)方法进行数据拟合。经过光谱分析筛选了模型,最终揭示了电荷分离机理。

图4. 全局目标分析。a)动力学模型;b)不同组分的光谱(Species-associated spectra)

研究发现,反应中心的电荷分离过程分两步,中间态为一个空穴离域的电荷分离中间态(即空穴电荷分布在几个分子上)。离域的空穴使得电子和空穴之间的平均距离比两个相邻分子之间的距离要短,从而大大减小了电荷复合的速率,提高了后续化学反应的效率。通过与紫细菌和高等植物光系统II的反应中心对比,研究还发现对于日光杆菌来说,通过一个离域空穴的电荷分离中间态,无论是从化学反应能垒角度还是光化学反应效率角度来讲,都是最优的选择。

该项研究清晰地揭示了日光杆菌反应中心的电荷分离机理,为后续精确的理论计算提供了一个基准,也为理解不同反应中心的工作原理和反应中心的进化过程提供了新的重要信息。来源:X-MOL